【資料公開】第15回 藤原秀郷 交流会『歴史カフェ』-2025年7月19配付資料

- 2025年8月8日

- 読了時間: 5分

更新日:2025年8月12日

お米を知れば日本が見えてくる!

「お米から理解する日本の歴史と基礎知識」

年収・物価・各種単位・度量衡

日本人にとって、なくてはならない大切な「お米」。

江戸時代までは、将軍でも、大名でも、庶民に至るまで、その暮らしの基本となる単位「度量衡」のベースになっているのは「米」でした。そんな重要な「米」ですが、江戸時代には一体どのくらい採れたのでしょうか?大名の格や藩の規模を表す「石」という単位は、どのくらいの規模を示すのか、知っていますか?意外に知らない歴史の「単位」…その原理や数値を知ると、その時代の暮らしや成り立ちが、驚くほどはっきりと見えてきます。知っているようで意外に知らない暮らしの単位とその考え方、そして基礎知識を、わかりやすく考えてみましょう。

■ 目次

■ 江戸の大名の経済力は?

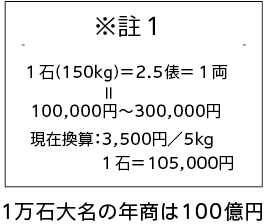

※江戸時代・前期・中期・後期により変化する。 下記:※註1参照

●日本の総石高 約3000万石(幕府25%、大名75%)

幕府領・・約700万石(旗本領地を含)

大名領・・約2,300万石

●武士のランク

大名 1万石以上 10億円以上 260〜300人

旗本 100石以上 1,000万円以上 5,000〜5,200人

御家人 100石以下 1,000万円以下 17,000〜18,000人

1万石以上5万石未満=約65% 5万石以上=35%

●武士の区分け

・親藩(しんぱん)…家康の直系を中心とした将軍家に近い親類の大名家。

・譜代(ふだい) …徳川の家来。譜代=「代々(つかえてきた)」という意味。

有力な旗本たちは1万石以上の大名となり地方の要所を治める。

徳川四天王(酒井、本多、榊原、井伊)や、大久保、鳥居、土井、

奥平、久世、小笠原などの有力大名とそれらの分家。

・外様(とざま) …よそ者(客人)

関ヶ原の合戦以降に徳川家に臣従した「上方衆」と呼ばれる旧織田

系・豊臣系の大名や地方の名門家、旧家の大名。

※内訳(1664年(寛文4年)時点)

・親藩(御三家を含む) 12人

・譜代 113人

・外様 100人計 225人

○御三家(ごさんけ)…尾張 紀伊 水戸

○御三卿(ごさんきょう)…田安 一橋 清水

■ 江戸時代の武士の給料は?

●武士の俸禄は、大きく分けて5種類

・知行取り(石)・・・主に旗本で200石以上

(例1)200石×四公六民0.4=80石

合計約840万円(※1:米価3,500円/5kgで換算)

(例2)200石10人扶持(男5・女5)

200石×四公六民0.4=80石

男扶持:1日5合×354日×5人=約9,000合=9石

女扶持:1日3合×354日×5人=約5,400合=5.4石

合計80石+14.4石=94.4石

合計約990万円(※1:米価3,500円/5kgで換算)

(例3)50俵3人扶持

50俵=20石=210万円

扶持:1日5合×354日×3人=約5400合=5.4石=567,000円

(※1:米価3,500円/5kgで換算)

合計2,667,000円

・蔵米取り(俵)・・・主に御家人

(例)200俵=80石=840,000円

・現金支給・・下男・牢守など下働き、雑用

・部屋住・・・嫡男であるが家督を継いでいない者

役職についていれば俸禄がある

・隠居・・・現役時の役職による

●江戸の給料をわかりやすく!(※1:米価3,500円/5kgで換算)t

将 軍 500万石=500万両=5250億円

大 名 例:40万石〜=40万両〜=420億円〜

旗 本 40〜4,000石=42万〜4,200万円

御家人 40石以下=42万円以下

町奉行(南北) 1050石=1億1,000万円

町奉行 420石=4,400万円

与力25人 60〜80石 630〜840万円

同心120人 30俵十両 230万円

岡っ引き 1分=26,000円

商人・棒手振り(売り歩き:天秤にて街中で移動販売)

日当500文 約13,000円

歌舞伎役者 100〜500両 1,050万円〜5,250万円

■ 江戸時代の物価は?

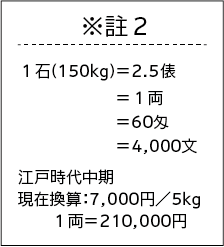

(江戸時代中後期の説 ※註2)

●価格例

上級花魁:1両1分=225,000円

部屋持ち花魁:1分=25,000円

歌舞伎 桟敷席一席 銀164匁(0.164両)=49,200円

旅籠(食事付き):60〜200文=3,000〜10,000円

米1kg :30文=1,500円

醤油1升:銀0.7匁=500円

砂糖1升:銀4匁=3,000円

卵1個:7〜20匁=60〜200円

大根1本:7匁=60円

蕎麦1杯:16文=800円

寿司握り1貫:8文=400円

茶めし1膳:50文=2,500円

うな丼1杯:200文=10,000円

長屋の家賃(10畳):90文=4,500円

銭湯(大人):6文=300円

長命寺の桜餅1個:4文=200円 (山本や 現在250円)

※註3:2023年米収穫高 680万トン=4,500万石

1石=150kg

新潟県 450万石

■ 江戸時代の貨幣単位は?

※江戸時代の貨幣単位は複雑でわかりにくい。

1両=4分(歩)

1分=4朱(しゅ)

大判=10両

小判=1両

1両=銀1貫目=1,000匁

=銭4貫文=4,000文(米価基準による)

※価値の変遷

江戸初期(1609〜)1両=銀50匁=銭4,000文・・・100,000円

江戸中期(1700〜)1両=銀60匁=銭4,000文・・・200,000円

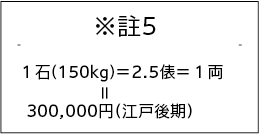

江戸後期(1840〜)1両=銀60匁=銭6,500文・・・300,000円

江戸幕末(1868頃)1両=銀60匁=銭8,000文

■ 秀郷の時代(平安時代)の貴族の給料は?

藤原道長はいくらもらっていた?

■ 日本の基本情報

●暦

29.5日/1月 354日/1年

調整で閏月・閏年あり

●日本総人口

江戸時代1600年頃・・・1,200万人

江戸末期1838年頃・・・2,800〜3,000万人

江戸100万人 ロンドン70万人 パリ50万人

●日本の総石高

約3,000万石(幕府25%、大名75%)

幕府領・・・約700万石(旗本領地を含)

大名領・・・約2,300万石

●江戸時代の耕作地

1600年頃 164万町 1720年頃 300万町 (1町3,000坪100アール 約100×100m)

●幕府の財政収入

400万両 家臣の領地も含めると800万

吉宗時代でも463万両 現代の価値で1兆3890億円

(ちなみに)加賀百万石・・・102万5,000石(3,075億円)

●価値基準

(※註2:大工見習いの日当15,000円で換算すると)

1石 1両 60匁 4,000文 300,000円

1石 =150kg=約100,000 (※註1参照)

基準=米ベース

(ちなみに江戸後期1両で大工約20人を雇えたという※註5参照)

●食料基準

1日3食

1食・1合×1日・3食×354日=1石=1,000合

■ 江戸時代の度量衡(換算表)

下記ページより、今回公開した資料をはじめ、過去のイベントで配布した資料のアーカイブ(ファイル形式:PDF)をご覧いただけます。ぜひご活用ください!

※ アップしている資料は 無断で転載、配布、加工などを行うことを禁止しております。個人利用の範囲でご覧ください。

コメント