【会員寄稿コラム】藤原秀郷流を訪ねて……《3》赤井輝子と足利嶋子(2025年2月25日更新)

- t-kojima12

- 2025年2月25日

- 読了時間: 4分

更新日:2025年3月28日

2025年2月15日

栃木の武将『藤原秀郷』をヒーローにする会

佐野支部 永島正光

妙院尼の功労

今日の秀郷流ははたしてどのようにつながるか

天正十二年(1584年)ここは上野新田金山城「なんとも愚かなり息子どもよ、今は亡き我が夫、成繁殿には遠く及ばぬわ、者ども聞けい、小癪な小田原勢など一歩もこの城に入れてはならぬぞ」

妙印尼、名は輝子旧姓は赤井、由良氏の名君成繁の正室,

この戦いで攻め寄せる北条軍に一歩も引かなかった妙印尼ですが人質となって小田原城に囚われていた二人の息子(由良国繫と長尾顕長)の命と引き換えに敗戦同様の和睦。新田金山城と舘林城を奪われ桐生城と足利城だけとなり当然ですが北条氏従属となってしまいます。

時は過ぎて天正十八年(1590年)豊臣秀吉の小田原征伐、秀吉軍北国勢(前田、上杉、真田)の標的は大道寺政繁が死守する松井田城。そしてこちらは桐生城、「よいか貞繁(国繫の長男)、今こそ由緒あるこの由良家を守る時ぞ。これより太閤秀吉軍に加勢いたす、続け」と激を飛ばし松井田の前田隊に馳せ参じました。愚かな息子二人は北条軍命により小田原城に籠城の身、妙印尼は断腸の思いで孫と家名を取ったのです。かくしてこの妙印尼、秀吉の覚え宜しく、二人の愚息の命を救い由良家を存続させました。

甲斐姫と嶋子の数奇な出会い

さて本題です、この妙印尼こと赤井輝子、父は赤井照光(重秀とも)で旧舘林城主(尾曳城)。赤井氏の出目はそう秀郷流(諸説あり)、足利大夫成行の弟の行房の後裔、足利家綱と同じく相撲人で名を残した佐貫広綱を祖としています。秀郷流と言うと足利流や小山流など下野、常陸が主流かもしれませんが上野にも沢山いました。

妙印尼には愚息二人の他に娘がおり、嫁ぎ先はのぼうの城で有名な忍城城主成田氏長です。そこで生まれた孫娘がそうあの武勇誉れ高い甲斐姫です、まさに隔世遺伝ですね。一時期由良氏と成田氏は不仲となり、成田の嫁である妙印尼の娘は離縁され実家の新田金山城に返されてしまいます。利根川を挟んでの母娘の別れは涙、涙の長~い時間だったようです。

後にその甲斐姫はご存知の通りあの好色で良血好きの秀吉の側室の一人となります。そのおかげで?父氏長は敗者北条組にもかかわらず下野烏山27000石の大名に。

余談ですが、あの石田三成が数万の大軍で忍城を落とせなかった理由の一つに「成田の娘はキズひとつ付けてはいかんぞ、生け捕りじゃ、生け捕り」との秀吉の厳命があったとか。

そんな秀吉の側室となった甲斐姫のとなりに初めて見る姫が、この人も秀吉の…なんか上品。

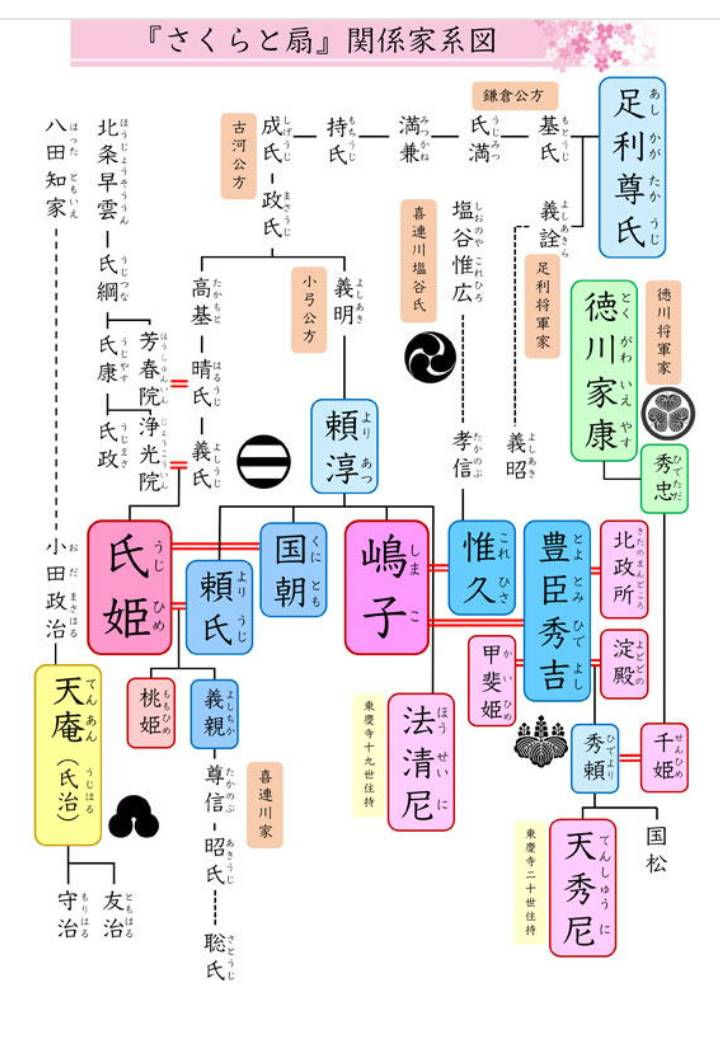

足利嶋子、秀吉好み良血です。清和源氏流足利尊氏の二男初代鎌倉公方基氏の血を引くサラブレッド牝馬(庶流お弓公方系)?です。戦国末期公方家は存続していましたが以前のような力はなく小田原北条氏の傀儡となってしまいました。5代古河公方義氏には跡継ぎ男子がおらず(早世)娘が6代目を継いでいて、断絶の危機。嶋子の父足利義淳(庶流お弓公方系)は北条氏が滅んだ今、断腸の思いで娘に「嶋子よ大役を担ってくれぬか、秀吉殿の所へ行って亡き公方義氏公の姫と其方の弟、国朝を結ばせ足利公方家を存続させてはくれぬか」

嶋子の夫塩谷惟久(下野、倉ケ崎城主)は小田原征伐後訳あって出奔、奥州仕置の際に城主嶋子は覚悟を決め秀吉に談判し見事二人のを結ばせ名門足利公方家(後の喜連川氏)を存続させるのですが、本人も父義淳も、あえて触れなくても甲斐姫と会うことになることはわかっていたのでしょう、なんとも言えない胸に刺さる場面です。

左:喜連川城(倉ヶ崎城)を望む(遠景)

右:復元された大手門

嶋子の母親の法名は漣光院、佐野晴綱(政綱?)女とあります、佐野家9代目当主重綱の子に持綱がおりその子孫のようです(桐生佐野氏など諸説あり)。室町時代初期から鎌倉公方の忠臣だった佐野氏、宗家とは別に公方家臣として使え続けた佐野氏もいたようです。お弓公方足利義淳関係の古文書にみる重臣佐野大炊頭、南美作守などは官職名から佐野助綱(桐生佐野氏)や南宗継(足利尊氏執事)の子孫かも知れません。

左:足利氏系図

右:佐野氏系図

赤井輝子(妙印尼)の父赤井氏、足利嶋子(月桂院)の母は佐野氏、そう秀郷流です。輝子の孫甲斐姫と嶋子はこんな半生の後,大坂城で秀吉の側室として出会うことになるのです。

赤井輝子(妙印尼)1514~1594 牛久市、稲荷山得月院 桐生市鳳仙寺

足利嶋子(月桂院)1568~1655 新宿、月桂院

甲斐姫(輝子の孫)1572~1614? 鎌倉市東慶寺

漣光院(嶋子の母)? さくら市漣光院

ゲスト

足利氏姫(義氏長女、6代目古河公方)

左から

:赤井照光の墓 看板

:赤井照光の墓

:璉光院公開墓所

:月桂寺

妙院尼の図鑑ページはコチラ

コメント